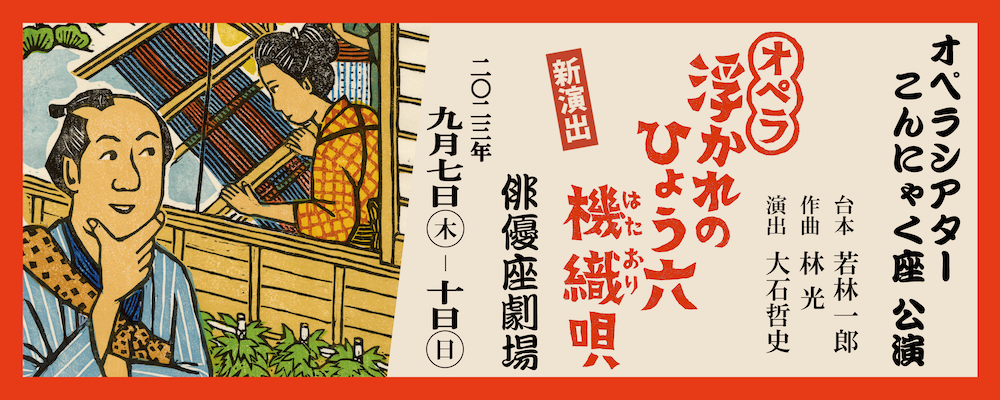

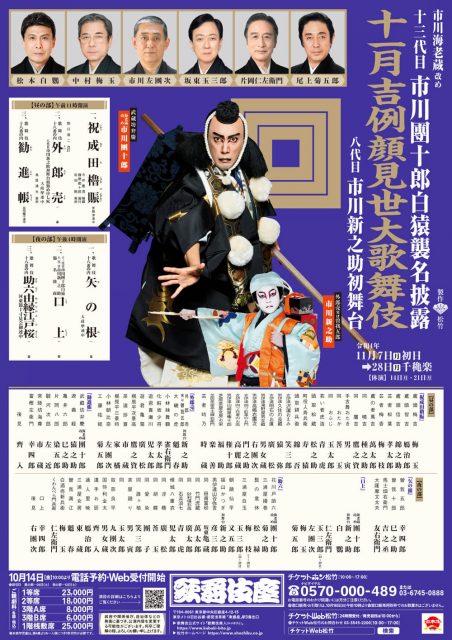

歌舞伎座で2か月にわたる「十三代目市川團十郎白猿・八代目市川新之助」襲名披露興行が開幕!

『口上』市川團十郎白猿(C)松竹

歌舞伎座では11月7日より、市川海老蔵改め十三代目市川團十郎白猿襲名披露 八代目市川新之助初舞台「十一月吉例顔見世大歌舞伎」が開幕した。千穐楽の28日まで、襲名披露公演ならではの豪華な顔ぶれで、市川團十郎家所縁の演目や新團十郎、初舞台を踏む新之助の誕生を祝う華やかな舞台の数々を披露する。

◎昼の部

『祝成田櫓賑』左より、笑三郎、福太郎、猿弥、莟玉、門之助、鷹之資、右團次、福助、松之助、梅玉、錦吾、楽善、権十郎、種之助、高麗蔵、男寅、男女蔵(C)松竹

襲名披露興行の幕開きを飾るのは、『祝成田櫓賑( いわうなりたこびきのにぎわい )』 。

襲名などの特別な公演では、多くの俳優たちが揃って祝祭気分に溢れる「芝居前」と呼ばれる演目を上演することがある。本作もその趣向で、鳶頭に中村梅玉、中村鴈治郎、中村錦之助ら、芸者に中村時蔵、片岡孝太郎ら、芝居茶屋亭主に坂東楽善、芝居茶屋女房に中村福助と、豪華顔合わせでこの度の成田屋の襲名披露を寿ぐ。

梅玉勤める鳶頭の掛け声で出演者一同とお客様が手締めをすると、これから始まる襲名披露興行への期待に満ち溢れ、おめでたい雰囲気に包まれた。

『外郎売』外郎売実は曽我五郎=市川新之助(C)松竹

続いては、八代目市川新之助初舞台狂言『外郎売(ういろううり)』。令和元(2019)年7月、貴甘坊役で早口の言立てを披露した市川新之助(当時 堀越勸玄)が、この度は新之助初舞台として外郎売実は曽我五郎を勤める。

幕が開くと、舞台は富士山を望む大磯の廓。小林朝比奈(市川左團次)や、大磯の虎(中村魁春)ら大勢の傾城が招かれた酒宴で、工藤祐経(尾上菊五郎)が盃を重ねている。菊五郎の祐経が放つ敵役の色気と大きさが客席を一気に作品の世界へと引き込む。そこへやって来たのは、外郎売に身をやつした曽我五郎(市川新之助)。花道からその姿を現すと、凛々しい佇まいに観客の視線は釘付けに。

『外郎売』左より、遊君亀菊=大谷廣松、遊君喜瀬川=中村児太郎、小林朝比奈=市川左團次、外郎売実は曽我五郎=市川新之助、大磯の虎=中村魁春、化粧坂少将=片岡孝太郎、工藤祐経=尾上菊五郎(C)松竹

「劇中口上」では、尾上菊五郎が「『外郎売』は、十二代目團十郎さんが昭和55年5月歌舞伎座におきまして、古風に則り演じられた復活狂言にて、市川家の家の芸にございます。この度八代目新之助くんの初舞台を迎え、父十三代目の教えのもと、この大役を相勤めますれば、何卒鷹揚のご見物のほどをひとえにお願い申し上げ奉ります。」と紹介すると、市川新之助が「祖父十二代目市川團十郎が作り上げました『外郎売』を父十三代目が受け継ぎ、その思いを私が継承させていただきます」と挨拶を述べた。

そして、新之助は外郎売として本作最大の聞きどころである早口の言立てを堂々と披露。八代目市川新之助としての第一歩となる大役をしっかりと勤め上げ、割れんばかりの拍手が送られた。

『勧進帳』左より、武蔵坊弁慶=市川團十郎白猿、源義経=市川猿之助、亀井六郎=坂東巳之助、片岡八郎=市川染五郎、駿河次郎=尾上左近、常陸坊海尊=片岡市蔵(C)松竹

昼の部は、十三代目市川團十郎白猿襲名披露狂言『勧進帳(かんじんちょう)』で打ち出しとなる。

智勇を兼ね備えた武蔵坊弁慶を市川團十郎白猿、気品と憂いを漂わせる源義経を市川猿之助、颯爽とした風姿で弁慶と対峙する富樫左衛門を松本幸四郎と、同世代の俳優が揃い歌舞伎十八番屈指の人気作を勤める。

幕が開くと、安宅の関所。厳重な警固をしている富樫(幸四郎)が名乗りを終え、花道からは都を落ち延びてきた義経(猿之助)と四天王の亀井六郎(坂東巳之助)、片岡八郎(市川染五郎)、駿河次郎(尾上左近)、常陸坊海尊(片岡市蔵)の出となる。続いて、花道に弁慶(團十郎)が登場すると、満席となった場内は漲る熱気と心地よい緊張感に包まれる。

『勧進帳』左より、武蔵坊弁慶=市川團十郎白猿、富樫左衛門=松本幸四郎(C)松竹

ここから新團十郎の弁慶による白紙の勧進帳の読み上げ、富樫が弁慶を追求する「山伏問答」など息もつかせぬ展開が次々と繰り広げられ、観客を魅了。襲名前の会見で團十郎は、弁慶を父である十二世市川團十郎に教わったと話し、「弁慶を演じる上で一番大切なのは、義経を守る気持ち」と語っている。その言葉通り、鋭い目力、全身から溢れ出る気迫、躍動感ある一挙手一投足で、義経を何としても守り抜く覚悟を表現していく。

幕切れの花道の引っ込みでは盛り上がりも最高潮に達し、4階の大向うエリアから「成田屋!」、「十三代目!」との声がかかる中、飛び六方で豪快に引っ込むと万雷の拍手が鳴り響いた。

◎夜の部

『矢の根』曽我五郎=松本幸四郎(C)松竹

夜の部は、歌舞伎十八番の一つで、荒事の魅力溢れる『 矢の根(やのね) 』で華やかに幕を開ける。

紅梅白梅が咲き誇る正月。勇ましい筋隈をとった典型的な荒事の扮装の曽我五郎(松本幸四郎)が、父の敵・工藤祐経を討つために大きな矢の根を研いでいる。そこへ、お年玉に宝船の絵を持参した大薩摩文太夫(大谷友右衛門)が挨拶に訪れる。その絵を枕の下に敷いて初夢に良い夢でもみようとうたた寝を始めた五郎だが…。

五郎が「やっとことっちゃあ、うんとこな」と荒事特有の掛け声をかけたり、夢の中で兄の曽我十郎(坂東巳之助)の危難を告げられて勇みだったりと、全体を通して豪快さと明るさが漂い、祝祭気分に包まれる舞台となっている。

『口上』左より、片岡仁左衛門、市川左團次、市川新之助、市川團十郎白猿、松本白鸚、中村梅玉、尾上菊五郎(C)松竹

続いては、襲名披露『 口上(こうじょう) 』。

舞台上には、十三代目市川團十郎白猿、八代目市川新之助はじめ、尾上菊五郎、松本白鸚、片岡仁左衛門、中村梅玉、市川左團次と、襲名披露口上ならではの歌舞伎界を代表する豪華顔合わせが居並び挨拶を述べる。(22日以降は坂東玉三郎も出演)。

團十郎は、先輩たちの挨拶に感謝を伝えながら「初代より十二代、團十郎を大切にしてきた先祖を思い、その先祖の足元にも及びませんが、一生懸命努力をし、精進したいという覚悟でございます」と述べ、新之助は「そののちはひとかどの歌舞伎役者となれるよう一生懸命相勤めますれば、どうぞよろしくお願い申し上げ奉ります」と凛々しく挨拶した。

最後は白鸚の紹介により、團十郎がご来場のお客様の無病息災を願って成田屋の家の芸である「にらみ」を披露。熱い拍手に包まれる中、幕を閉じた。

『助六由縁江戸桜』花川戸助六=市川團十郎白猿(C)松竹

夜の部の切は、歌舞伎十八番の内『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)』。

まずは、裃姿の松本幸四郎の口上により襲名についてのご挨拶と作品の由来が紹介され、河東節の粋な演奏が始まると、心躍る賑やかな雰囲気に包まれる。三浦屋揚巻(尾上菊之助)の花道の出では、吉原の風情が場内いっぱいに広がる。

やがて、市川團十郎勤める江戸一の伊達男・花川戸助六が花道に登場。この助六の花道の出は、「出端(では)」と呼ばれ、流麗な所作と形で魅せる本作の見どころ。新團十郎の端正な美しさに、観客は息をのんで見入る。助六が探す重宝・友切丸の詮議のため、尾上松緑演じる髭の意休に悪態をつく様子や、廓の女性に相手にされずへそを曲げる片岡仁左衛門演じるくわんぺら門兵衛が、通りすがりの市川新之助演じる福山かつぎに言いがかりをつけるやり取りなど、華やかな舞台を背景に楽しい場面が続く。

『助六由縁江戸桜』左より、花川戸助六=市川團十郎白猿、三浦屋揚巻=尾上菊之助、髭の意休=尾上松緑_(C)松竹

助六と白酒売新兵衛(中村梅玉)の兄弟二人が喧嘩を吹っかける場面も明るい雰囲気に包まれ、通人里暁(中村鴈治郎)が、「成田屋!」、「十三代目!」と大向こうで盛り上げる。まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような見どころ満載の120分。團十郎襲名披露狂言に相応しい助六の伊達男ぶり、多彩な登場人物の個性に自然と笑顔がこぼれる豪華な一幕で、大盛況のまま初日の幕を閉じた。

【公演情報】

【公演情報】

市川海老蔵改め 十三代目 市川團十郎白猿襲名披露 八代目 市川新之助初舞台

『十一月吉例顔見世大歌舞伎』

11月7日(月)初日→28日(月)千穐楽

休演:14日(月)、21日(月)

貸切:昼の部:26日(土)、夜の部:12日(土)