「家族の形」を緩やかに提示する『家族モドキ』上演中!

「家族とは」という、誰にでも身近なテーマを山口祐一郎、浦井健治、大塚千弘、保坂知寿の実力派キャストが集って描く『家族モドキ』が、日比谷のシアタークリエで上演中だ(8月13日まで)。

『家族モドキ』は、2020年12月にシアタークリエ他にて上演した『オトコ・フタリ』を生み出した、NHK大河ドラマ「篤姫」「江~姫たちの戦国~」等多数の脚本を手がける田渕久美子と、ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』『ローマの休日』『ジキル&ハイド』など幅広い作品で演出を務める山田和也が、再びタッグを組んで生み出した新作。『オトコ・フタリ』で躍動した山口祐一郎、浦井健治、保坂知寿に、同作品で声の出演を務めた大塚千弘の4名が集結。“現代における家族の形”に、新たなものを提示しようとする作品になっている。

【STORY】

その日、幕末史研究の第一人者として知られる高梨次郎(山口祐一郎)は、リビングで、立ったり座ったりをくり返し、そわそわと落ち着かなく過ごしていた。そこに、ひとりの若者が、何度も窓から室内を覗いてくる。大学で教鞭を執っていることも相俟って、なにかと説教をしがちな性格の次郎はその若者を呼び止め、人の家を覗く無礼をたしなめる。彼は木下渉(浦井健治)と名乗り、次郎の一人娘・民子(大塚千弘)の大学時代の同窓生だと言う。途端に何を思ったか、渉を家の中に引き入れる次郎。実は、娘の民子が久しぶりに家に帰ってくることになっていたのだ。とある事態を境に音信がなくなってしまっていた父と娘は数年ぶりに再会を果たすが、予期せぬ事実が発覚し次郎は大混乱。さらに渉の妻・木下園江(保坂知寿)が現れ次郎の常識をくつがえす行動に出たことから……

次郎の家の勝手口もあるキッチン、書斎、リビング、玄関に続く廊下、そして仏壇が置かれた和室までが一望に見渡せる、一見よくある室内のセットのようでいて、実は相当に計算しつくしたのであろう伊藤雅子の美術のなかで、物語はスピーディに進展していく。何しろ原作のない新作だから、開幕前にあらかじめ提示されている情報は極めて少ない。

にもかかわらず、ひと時もじっとしていることができず、うろつき回っている次郎にかかってくる電話、窓から覗いている渉、数年ぶりに実家に戻ってくる民子、訪ねてくる園江と、登場人物が増えていくごとに、自然に交わされるテンポの良い会話によって、4人の関係性や起きている事態がスーッと頭に入ってくるのが、田渕久美子の脚本の妙を感じさせる。特に、例えば次郎と渉がはじめて顔を合わせた時に、次郎が渉の訪問の目的を誤解し、渉が自分の氏素性を話すことになるなど、会話の流れが極めて自然で、それらが所謂「説明台詞」に聞こえない利点が大きい。しかも、脚本家の遊び心で交わされる会話までが、キャラクターの性格を伝えていて、突発的な言動に笑いながら次々にわかってくる新たな展開に「それでどうなるの?」とどんどん先が知りたいと思わされていく。

特に場面、場面の切れごとに、あたかも連続ドラマのような「引き」の魅力があふれているし、山田和也の演出が、その「引き」を軽快な音楽を聞かせる暗転でつなぐという、むしろ古典的な場面転換の手法を取っていることも「引き」の魅力を増大させていた。まさかこの時代にそれはできないとわかっていて、「いまの場面はどう思う?」「〇〇さんの芝居が良かったよね」と、この転換の間には感想を語り合って良かった、いまも『細雪』で知ることができる、菊田一夫時代の芝居見物のように、終わったばかりの場面について誰かと話したいような気持にさせられた。

そんな舞台で提示されていくのが、「家族とは?」という非常に身近で、誰一人として関わりがないとは言えないテーマだ。元々日本人は血縁を重んじる民族で、家族の絆をそのまま血の絆に置き換えていることが往々にしてある。だから精神疾患を患った者が血縁にいると結婚が破談になったり、婚姻が法律的な問題とは別に当人同士でなく、家族同士の問題として捉えられていて、家を継ぐ男子を産めなかった「嫁」が身の置きどころを失う、などの事態が当たり前のように起きていた時代は、実はそれほど前のことではない。だからすべての人に強制しているのでもなんでもなく、ただ選択肢を増やすだけで解決するはずの、「夫婦別姓」や「同性婚」が遅々として進まないのも、そうした家父長制度こそが「日本」を支えてきた根幹なのだという固定観念にこだわる層が、容易に崩れないからに他ならない。この作品のなかで、次郎が「幕末研究の権威」という設定で、長く続いた鎖国政策から幕末の動乱を経た日本の歴史を滔滔と語り続けるのも、そうした価値観が如何に長い歴史のなかで培われているかを、再認識させるカギになっている。

そうしたことをわかった上で、21世紀のいま、もうそこから脱却してもいいんじゃないですか?血がつながっていれば家族ではなく、互いが互いを尊重し、必要とし、愛をもっていれば、それが家族じゃないですか?を、決して大上段に振りかざすことなく、この作品は伝えてくる。実のところ、4人の登場人物それぞれが抱えている問題は、正面から見据えればかなりシビアなものだし、それこそ家族や身近な人がこの事態に直面した経験があると、1幕に張られた伏線から、2幕の展開に察しがつきもする。ある意味奇跡は起きないし、提示された次郎の、つまりはこの「家族」の最終的な選択に共感できない人ももちろんいるだろう。

にもかかわらず、物語が暗くない、むしろ1幕は父と娘が大喧嘩になっている時でさえ、ついつい笑ってしまえたりするのは、4人のキャストの個性にキャラクターがピタリとハマっていて、演劇を観る醍醐味が舞台からこぼれ出てくることが大きい。何より『家族モドキ』という絶妙なタイトルが示すように、これが正解ですと作品が押し付けることをせず、あくまでも「こういうのもありなんじゃないですか?」という、ある意味の軽さが途切れないからこそ、むしろ気負いなく「家族」を考えることができる。

そのゆる~い、とか、らく~に、とか書き言葉としては難しいのだが、センテンスをいちいち引っ張りたくなる、あくまでも緩やかな空気を作り出しているのが、次郎役の山口祐一郎の存在だ。実に40年以上ミュージカル界のトップランナーとして走り続けているこの人が持つ独特の空気感、周りの全てを視野に入れているのに、決してそうとは感じさせない大きな在り様が、次郎の時に独善的で頑固にも映るキャラクターの心根の優しさを自然に醸し出してくる。特に今回は、前述したセットのなかで、書き物机に向かい、ソファに座り、寝ころびもし、キッチンに向かってはまた戻ってくるなどなど、びっくりするほど動きが多く、もちろん芝居なのだからそれらを全て思いつきでやっているわけがない。にもかかわらず、あたかも次郎がその場の気持ちのままに動いているように見せる力量はたいしたもので、決して器用な俳優というイメージではなかった山口が、積み上げてきた経験と人間性がこの作品の色を決めて滋味深い。ミュージカルスター山口祐一郎がではなく、高梨次郎が訥々と口ずさむ歌も心に残り、俳優として理想的な年齢の重ね方をしていることを改めて印象づけてくれた。

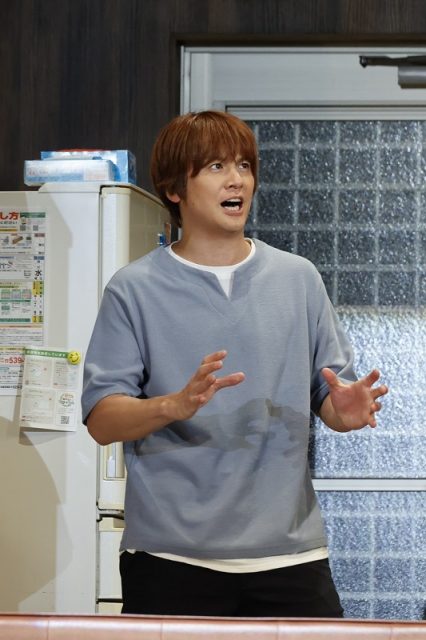

その次郎のもとにやってくる木下渉の浦井健治は、基本的に謙虚で「いい人」という、これも浦井のイメージをそのまま引き継いだ役どころに現実感を持たせることに成功している。ドラマがハイスピードで展開していくので、その場その場では疑問を感じる余地がないが、あとあと振り返るとここまで「天使のような」人っているか?と思うほど、根っからのいい人の役柄が浮かないのは浦井あったればこそ。特に「俳優・浦井健治」が、常々リスペクトを抱き続けている「俳優・山口祐一郎」に対しての信頼感が役柄の関係性をたくまずして支えていて、やいのやいの言い合っている最中に「ごたくはいいからついてこい!」的な決めつけ方を次郎にされて、思わず「はい!」と従ってしまう渉のお可笑しみは、二人でなければ出せない味わい。これがあるからこそ、人生は時に清濁併せ持つ必要がある、という次郎から渉への投げかけも真摯に響き、これぞあてがきの妙味になった。

次郎の一人娘・民子の大塚千弘は、仕事ひとすじだった父親に対して複雑な感情を抱いている娘が、人生の大きな選択を迫られるなかで、避けてきた父親との対話に臨まざるを得なくなるアンビバレンツを、ぶっきらぼうな物言いと態度で表現している。父親に対して素直になれないのは自責の念もあるからで、だからこそ過度に突っ張ってしまうのは実は父親も同じだという、親子に限らず人間関係のなかで容易におこり得る拗れ方がよく伝わってきた。ミュージカルの楚々としたヒロインから出発して、色の濃い役も手中に収めてきた大塚が、こうした台詞劇でも感情の襞を的確に表現しているのが頼もしい。

そして、渉の妻・木下園江の保坂知寿は、この作品全体のキーパーソン。はじめ提示されている事態に対して、渉の妻である園江の言動が理解不能なのは、おそらく次郎でなくても同じだと思うが、何かあると思わせながらもどこかあっけらかんとかいがいしく振舞う園江に、あれよあれよと気持ちが引っ張られたままドラマが転がっていくのは、保坂のもはやことあらためて言うまでもない芝居巧者ぶりのたまもの。渉よりひと回り年上、という役柄上の年齢設定を語る場面があるが、ことあらためて言わなくてもと思うほど舞台上で違和感がなく、瑞々しい。なかでも、次郎と様々な思いを語りあう場面では、山口と保坂の長年の盟友としての歴史、同じ出自を持っている芝居の相性の良さがよくあらわれていて、保坂の巧さをあくまでも自然なものにする相乗効果になっていた。

そうした意味でもあてがきの強さを感じる作品で、3年前『オトコ・フタリ』に接した時、この座組でまたこうした台詞劇が観たいな、でもこの展開だと続編は難しいか……と思ったことをよく覚えているが、それが同じ座組で新たな物語という形で帰ってきたのは準備期間の長い舞台作品では思うほど簡単ではないだろう。しかも全く違う物語同士の、終わり方をシンクロさせてきた粋なはからいを含めて、また観たいと思える興趣にあふれる舞台になったことが嬉しい。ひとつだけ、新生児のいる部屋で煙草を吸おうとするシーンがあり、あぁこれでまた親子喧嘩がひどくなる……と思ったのも束の間、そうしたきっかけになることもないまま場面が流れていったことを考えると、この描写はいまの時代的にもなくてもよかったかな?と思ったが、言うなればそういう細かいことにも気持ちがいく丁寧なキャストの演技と演出が魅力を生んだ作品で、あくまでも緩やかに「家族」に思いを馳せられる舞台になっていた。

そうした意味でもあてがきの強さを感じる作品で、3年前『オトコ・フタリ』に接した時、この座組でまたこうした台詞劇が観たいな、でもこの展開だと続編は難しいか……と思ったことをよく覚えているが、それが同じ座組で新たな物語という形で帰ってきたのは準備期間の長い舞台作品では思うほど簡単ではないだろう。しかも全く違う物語同士の、終わり方をシンクロさせてきた粋なはからいを含めて、また観たいと思える興趣にあふれる舞台になったことが嬉しい。ひとつだけ、新生児のいる部屋で煙草を吸おうとするシーンがあり、あぁこれでまた親子喧嘩がひどくなる……と思ったのも束の間、そうしたきっかけになることもないまま場面が流れていったことを考えると、この描写はいまの時代的にもなくてもよかったかな?と思ったが、言うなればそういう細かいことにも気持ちがいく丁寧なキャストの演技と演出が魅力を生んだ作品で、あくまでも緩やかに「家族」に思いを馳せられる舞台になっていた。

初日を前日に控えた7月25日、通し舞台稽古の前に囲み取材も行われ、山口祐一郎、浦井健治、大塚千弘、保坂知寿のキャスト4名が登壇。公演への抱負を語った。

【囲み取材】

【囲み取材】

──約3年ぶりに4人で集まられての舞台ということで、まず初日を前にしたいまの気持ちをお聞かせください。

山口 『オトコ・フタリ』はみんなで力を合わせて作った作品で、以来今回3年ぶりなのですが、みんながその間にも色々な舞台に立っていらして、その間というのはコロナ禍でもあって大変だったのですが、今年、またこうしてみんなと再会できて、素敵な劇場で楽しい作品をお客様にお届けできることがとてもうれしいです。初日が開くのを楽しみにしております。

浦井 3年ぶりにこの4人でまた物語を紡げることを光栄に思っております。お客様に僕たちの思いが伝わるように取り組んでいきたいです。

大塚 いまここに立って、3年前に囲み取材をしたことを思い出していたのですが、その時にはパネルに囲まれていたのが、いまこうしていられるのがすごく嬉しいなという気持ちです。そして今回は(前回が声の出演だったので)声だけでなく、皆さんと一緒に舞台の上で芝居をできることが楽しくて、お稽古も毎日楽しかったので、この作品を皆様に大切に届けたいと思います。

保坂 山口さんがおっしゃいましたけれども、3年経ったのですがその間色々大変なことがあって、すごく長い時間でした。けれどもみんなでまた集まって、アットホームなカンパニーがアットホームな作品を皆様にお届けできることをすごく幸せに思いますので、皆様にどう届くのかな、ということをいま楽しみにしています。

──『家族モドキ』というタイトルの本作から、皆様が一番強く感じるメッセージをズバリひと言で、逆回しで保坂さんからお願い致します。

保坂 ひと言でですか?「思いやる気持ち」です。

大塚 そうですね……「生きていたらいろんなことがある!」でしょうか。

浦井 観終わったあとに泣くような……人生って“一寸先は闇”とも言いますけれども、それは皆に言えることですので、生活しているとこういうことってあるよねと感じていただけると思うので「笑って泣いて、人生ってそういうものだよね」というメッセージを感じます。

山口 「みんな違っていいんですよ。あなたはあなたでいいんですよ」ということでしょうか。

──田渕久美子先生の脚本、山田和也先生の演出の印象、心に残るエピソードなどを改めてお聞かせください。

山口 田渕さんは僕ら4人をまさに“家族モドキ”、ご自分の家族のように思ってくださいます。そして愛情や思いやりをもってこんなに素敵な舞台作品を作ってくださいました。更に、チャレンジ、勇気を持って作られるので、いよいよお客様にご覧いただきますが、感謝しかありません。山田さんはここにいる4人それぞれが長年一緒に仕事をしていて、それぞれのキャラクター、癖をよくご存じです。僕自身はわがままで、我が強くて、うぬぼれていて、どうしようもないやつですけれども(周りの皆さんが違う、違うとリアクション)山田さんがお芝居を通じて正しい道へ導いてくださる。そんな方と一緒にお仕事ができて幸せです。(演出席に向かい)「山田さんありがとうございます!」(手を振り会う)と、そう思っております。

浦井 田渕さんの脚本から祐さん(山口)への大きな愛を感じます。その愛の表れとして、こんなに台詞をずっとまくしたてるように話している、1幕、2幕を通して(舞台袖に)ずーっとハケずに(周り笑い)話し続けている山口祐一郎さんを、僕は観たことがありません。そんな脚本から、田渕さんからの祐さんへの愛を感じます。祐さんへの愛だけではなくて、この作品にはたくさんの愛が溢れていますし、ヒリヒリするような痛みも現代社会に向けて投げかけられています。そこを大切に届けたいと思います。

大塚 『オトコ・フタリ』の続編ではなくて、全く新しい作品を同じメンバーで描くということは、本当にすごいなと思いました。私たちを知ってくださっているからこその、あてがきのようにしてくださっているので、役がすっと入ってくる感覚があり、演じていて楽しかったです。私は高校時代に東京に出てきたので、父と喧嘩をしたことがあまりなかったんです。でも、この田渕先生の作品の中で、お父さん役の山口さんを相手にそれを疑似体験させていただいているような気持ちでいるので、とても感謝しています。山田さんとは知り合って20年くらいになるでしょうか。なんでも遠慮なく訊いて教えてくださいますし、本当によくわかっていてくださって、進む道を明確に示してくださいます。毎日「楽しい!」しかない稽古でした。

保坂 田渕先生の本は、原作があるのではなくゼロから作られてこういうものができるんだということを、単純にすごいな、素晴らしいなと思ったところからはじまって、台本を読んでいくと、本当に普通の日常会話なのですが、その1行1行に愛があり、いたずら心があったり、切なさや悲しみ、喜びもある。なんでもない会話のなかにキラキラしたものが散りばめられていて飽きないし、先が読めない物語展開も非常に面白くて。このような素晴らしい脚本を私たちに受け渡してくださったことを幸せに感じます。山田さんは穏やかで、お医者様が患者さんを扱うかのように(周り笑い)私たちをケアして、愛情をもって導いてくださるんです。そしていつも稽古の最後に山口さんが「しあわせです」とおっしゃって稽古が終わる毎日だったので、それは皆様のおかげだと思っています。

保坂 田渕先生の本は、原作があるのではなくゼロから作られてこういうものができるんだということを、単純にすごいな、素晴らしいなと思ったところからはじまって、台本を読んでいくと、本当に普通の日常会話なのですが、その1行1行に愛があり、いたずら心があったり、切なさや悲しみ、喜びもある。なんでもない会話のなかにキラキラしたものが散りばめられていて飽きないし、先が読めない物語展開も非常に面白くて。このような素晴らしい脚本を私たちに受け渡してくださったことを幸せに感じます。山田さんは穏やかで、お医者様が患者さんを扱うかのように(周り笑い)私たちをケアして、愛情をもって導いてくださるんです。そしていつも稽古の最後に山口さんが「しあわせです」とおっしゃって稽古が終わる毎日だったので、それは皆様のおかげだと思っています。

──いま改めて「家族」というものに向き合っていかがですか?

山口 「モドキ」というのは、「がんもどき」が雁のお肉に似ているからそう呼ばれている、「ような」ということですよね。ですから「家族のような」という意味なんです。家族とはこうあるべきだと言われ、気づくと色々なしがらみのなかでそう思って生きている私たちに、これからの時代、21世紀は別にそんなにガチっとした家族ではなくてもいい、もっと楽に生きて欲しい、「家族」というものに対するそんな提案に繋がっている家族観を受け取っています

浦井 このカンパニーのみなさんはもちろん、山口祐一郎さんを中心に、ミュージカル界というものに「家族」を感じるのですが、その眼差しの先に未来を見据えるプロデューサー、大きなものを背負ってこられた祐さんや知寿さんといった先輩方をはじめ、同じ時代を生きる仲間と共に歩む「家族」としていられること、それがこの仕事の醍醐味だなと、この作品を通じて感じます。

大塚 私は「家族」という言葉だけであったかくなれます。そして、それは血の繋がりのあるなしは関係ないのかなと、この作品を通じて痛感します。コロナ禍で顔がなかなか見えないなかでのつながりを経験したからこそ、感じるありがたさがあります。

保坂 作品の中でお話すると、やっぱり血の繋がりもあるけれど、そうでない繋がりでお互いを受け入れて、寄り添って生きていく関係もある、色々な形があるよね、というそのシンボルとして「家族」という言葉があるのかなと思っています。

──では最後に、代表して山口さんから公演を楽しみにしている方々にメッセージをお願いします。

山口 2020年からコロナで大変でしたが、2023年、『家族モドキ』で新しい時代のはじまりを一緒に迎えて、素晴らしい1日、1日をここからお互いに過ごしていければと願っております。ぜひ劇場へ足をお運びください、お待ちしております。

【公演情報】

『家族モドキ』

脚本:田渕久美子

演出:山田和也

出演:山口祐一郎 浦井健治 大塚千弘 保坂知寿

●7/26~8/13◎日比谷・シアタークリエ

〈料金〉11.000円(全席指定・税込)

〈お問い合わせ〉東宝テレザーブ 03-3201-7777

〈公式サイト〉https://www.tohostage.com/kazokumodoki/

《ツアー公演》

●8/18~20◎大阪・サンケイホールブリーゼ

〈お問い合わせ〉ブリーゼチケットセンター 06-6341-8888

●8/24◎愛知・刈谷市総合文化センターアイリス大ホール

〈お問い合わせ〉キョードー東海 052-972-7466

【取材・文・撮影/橘涼香】

Tweet